Repenser nos habitudes de voyages en avion

– Par Mathilde Jutras –

Les scientifiques qui étudient le climat, comme les membres de la SCMO, prennent souvent l’avion. En fait, ils le font même un peu plus que les autres scientifiques (cinq vols par année en moyenne contre quatre dans les autres disciplines). Ces habitudes de voyage s’accompagnent d’une empreinte carbone immense, qui se situe quelque peu en contradiction avec le message sur les changements climatiques que l’on tente de véhiculer au public et aux décideurs. En en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’une question extrêmement sensible. Alors que la pandémie de COVID-19 a mis sur pause les voyages professionnels et a permis de tester des nouvelles façons de collaborer à distance, peut-être est-ce un bon moment pour réfléchir à la nouvelle normalité vers laquelle nous voulons revenir.

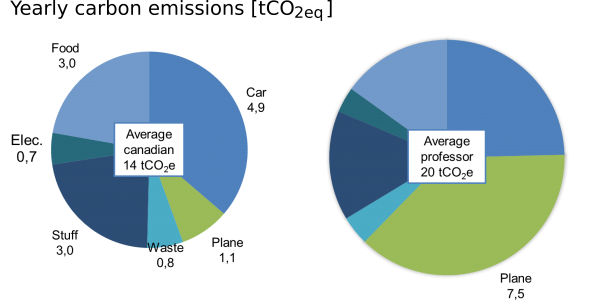

Les chiffres sont très clairs : les voyages en avion sont une source majeure d’émissions de GES, surtout pour les universitaires (j’inclue ici les étudiants des cycles supérieurs). Les vols en avion représentent 90 % des émissions émises par les chercheurs dans le cadre de leur travail, et environ 50 % des émissions annuelles totales d’un chercheur canadien moyen – qui se trouvent d’ailleurs 17 tonnes au-dessus de la limite pour respecter l’accord de Paris (3 T/an). Simplement en cessant de voler, les universitaires ont donc le pouvoir de réduire leur empreinte carbone de moitié. Au Canada, les professeurs universitaires voyagent en moyenne de 30 000 à 45 000 km par année, représentant des émissions de 5 à 7.5 tonnes de CO2. Les émissions sont plus importantes plus on avance dans la carrière. Bien que ces données concernent l’ensemble des départements, une étude montrait que, à UBC, les départements “verts” ne voyagent pas moins que les autres. Or, plusieurs études démontrent que ce genre de comportement nuit au message véhiculé par les scientifiques étudiant des questions environnementales. Ceux qui prennent souvent l’avion seraient perçus comme étant 75 % moins crédibles que leurs collègues qui prennent peu l’avion, et l’écart est encore plus grand si on prend en compte le train de vie des chercheurs dans son ensemble.

Il est bien sûr évident que de voyager émette du carbone, et les bénéfices de voyager sont nombreux. On peut penser à la collecte de données essentielles à la recherche, au développement de collaborations, etc. Abolir complètement les voyages universitaires n’est certainement pas désiré, mais il existe présentement de nombreuses absurdités qui pourraient facilement être adressées. Tout d’abord, l’étude à UBC a montré que 5-10 % des voyages en avion étaient « facilement évitables » puisqu’ils impliquaient soit des déplacements sur des courtes distances, qui auraient pu être faits par des modes de transport terrestres, ou des allers-retours en une journée, qui n’offrent pas les avantages associés au réseautage en personne. Ensuite, parmi les raisons de voyager, on trouve à l’Université de Montréal 67 % de conférences, 18 % de travail de terrain, et 7 % de tâches académiques telles que des défenses de thèse ou des comités de supervision. Cette dernière catégorie pourrait facilement être convertie en mode virtuel. Du côté des conférences, tous les chercheurs et étudiants ont déjà eu le sentiment que leur participation à une certaine conférence n’avait pas été si utile. Il ne faut pas se mentir non plus quant à l’attrait des conférences comme voyage de plaisance, souvent dans des destinations fort agréables du point de vue touristique. Il est peut-être temps de se concentrer sur les événements qui sont réellement bénéfiques pour la science et la carrière. D’ailleurs, une étude récente montrait que, au-delà d’un vol par année, il n’existe pas de corrélation entre la quantité de voyages en avion réalisés par les chercheurs et diverses métriques de la réussite académique. Voilà de quoi faire réfléchir…

En lançant l’initiative Recherche responsable, j’ai parcouru divers départements et présenté les chiffres sur l’impact de nos habitudes de voyages à des scientifiques de diverses disciplines et de divers niveaux de carrière. Au-delà d’avoir sensibilisé quelques personnes, j’ai pu tâter le pouls de la communauté sur la question. Plusieurs chercheurs ont mentionné le stress relié aux voyages répétés, les inégalités pour les chercheurs parents, et la réduction du temps alloué à la recherche comme tel. Certains voient les immenses émissions comme un problème évident et sont prêts à mettre en place de mesures radicales, alors que d’autres sont encore inconfortables à l’idée de penser à réduire nos déplacements. Les départements desquels proviennent chacun de ces points de vue pourraient vous surprendre. Les discussions revenaient souvent sur la pression à voyager, fortement ancrée dans la culture académique. Cette pression provient en grande partie de la valorisation des longues listes de présentations et de séjours de recherche sur les CV des chercheurs. Afin d’éviter de pénaliser ceux qui font le choix de moins voyager pour respecter les valeurs en phase avec leur sujet d’étude, il faudra donc une transformation dans cette manière d’évaluer. Heureusement, c’est possible, puisque l’évaluation se fait la plupart du temps par les pairs. Ainsi, bien qu’une partie de la solution se trouve du côté des politiques institutionnelles et des agences de financement, tous ont le pouvoir d’amorcer le changement par le bas, à commencer par une simple prise de conscience.

Ainsi, étant donné l’envergure des émissions de carbone associées aux voyages en avion des universitaires qui étudient le climat, les impacts sur notre crédibilité de scientifiques, et l’incertitude quant à l’importance de ces voyages pour le développement de la carrière, il est essentiel de revoir nos habitudes de grand voyageurs. Certaines solutions sont simples à mettre en place, comme de favoriser le transport terrestre pour les courtes distances (beaucoup moins polluant), d’allonger les séjours afin d’en réduire la fréquence, et de réfléchir avant de s’inscrire à une énième conférence. La COVID nous a aussi démontré qu’il était possible de collaborer et d’échanger sans se déplacer physiquement. Les outils et les pratiques ne sont pas encore tout à fait au point, mais il ne faudra pas tout rejeter lorsque la situation sera revenue à la normale, et plutôt profiter de la situation pour intégrer ces outils à nos pratiques de recherche. Ces solutions doivent cependant s’accompagner d’un changement de la culture académique, afin de ne pas pénaliser les chercheurs qui font des choix écologiques. Tout comme je le faisais à la fin de mes présentations, je vous invite maintenant à embarquer dans le mouvement et signer un engagement de réduction de vol: https://recherche-resp-research.github.io/.

Mathilde Jutras est candidate au doctorat en océanographie à l’Université McGill. Elle étudie la désoxygénation dans l’estuaire du Saint-Laurent et dans l’Ouest de l’Atlantique Nord. Elle a lancé en 2019 l’initiative Recherche Responsable pour sensibiliser les universitaires à l’empreinte carbone de leurs pratiques de voyages.